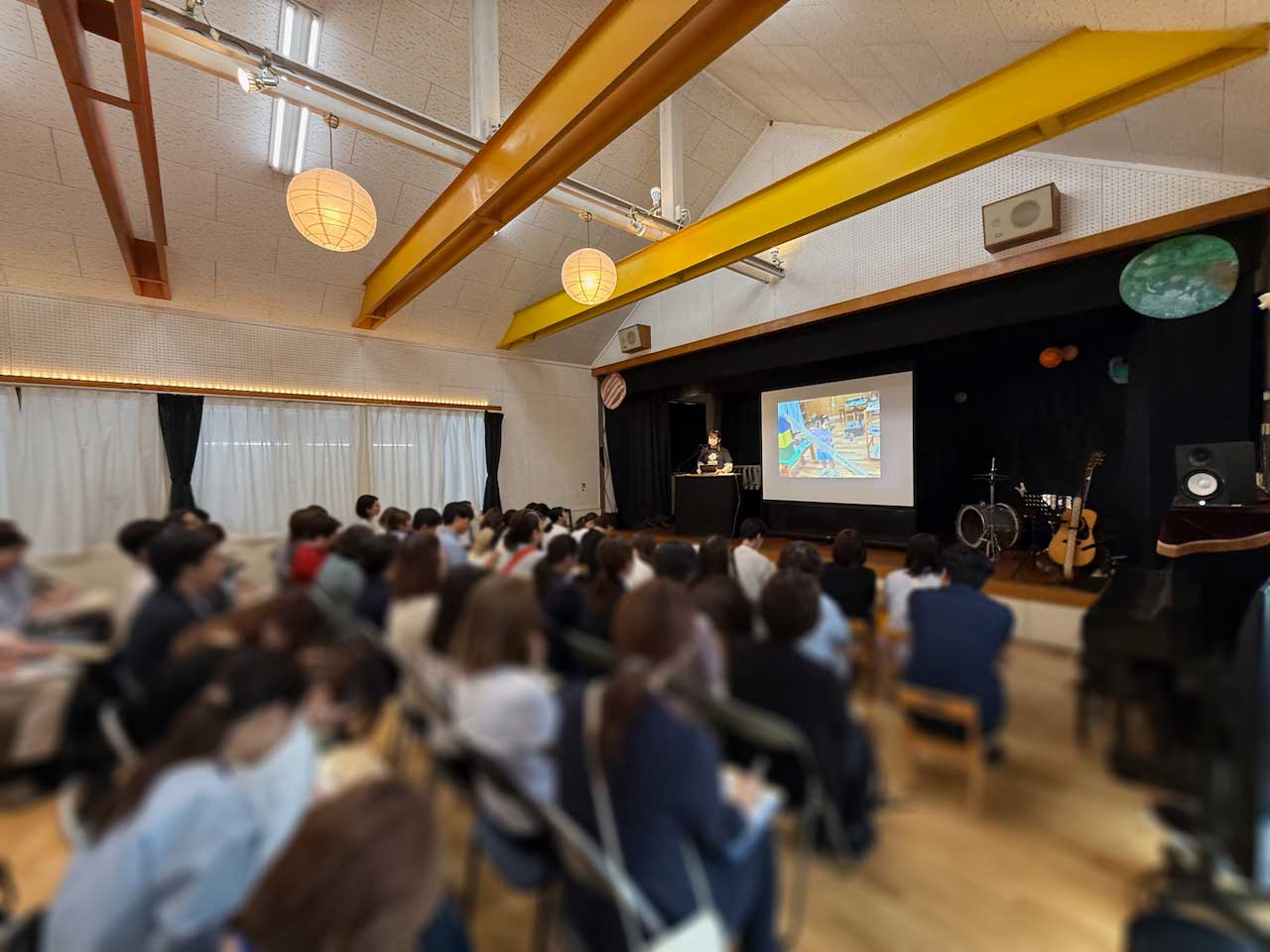

2025年5月24日(土)、2024年度ソニー幼児教育支援プログラム最優秀園の荒尾第一幼稚園において、最優秀園実践発表会を開催しました。

午前中の公開保育は本園で開催し約80名が参加。午後からは、「地域と共に子どもたちのウェルビーイングを支える環境づくりを目指す」を目的に、近隣のショッピングモールで開催しました。総勢約150名が来てくださいました。

もくじ

- 公開保育 【報告1】

- 秋田喜代美先生 荒尾第一幼稚園の公開保育を参観後の講評 要約 【報告1】

- 園内環境見学11:30-12:00 【報告1】

- 「子どもたちの声と見方・考え方」を伝えるポスター掲示【報告2】

- 「科学する心」を探す事例 ポスター討議【報告2】

- 保育と小学校の連携パネルディスカッション 【報告3】

- 論文の実践 論文のその後実践 発表 【報告3】

- 秋田喜代美先生と荒尾第一幼稚園職員との対談 【報告3】

- 秋田喜代美先生講演「科学する心でつながるまなざし」要約 【報告3】

- 質疑応答・感想 【報告3】

- アンケートでいただいた質問への回答【報告4】

- 実践発表会アンケートレポート(まとめ)【報告4】

- 実践発表会アンケート【報告4】

- 謝辞とspecial thanks【報告4】

公開保育 9:05~10:45

公開保育では、子どもたちの自発的な活動を日常保育のまま公開しました。年長組は『お化け屋敷プロジェクト』を進めており、それぞれが役割を持ち、製作や演出に取り組む姿が見られました。年中組では大型消防車の修理活動を通して、子どもたちが共感し合いながら創意工夫する様子が見られ、年少組では布の柱を使った空間での表現遊びや絵の具遊び、好きなもの製作が行われていました。当日は多くの来園者が見守る中でも、子どもたちは普段通りに『やりたいこと』に夢中になって取り組んでおりました。

本日の保育について10:55-11:15(お遊戯室での報告をもとに加筆)

年長組

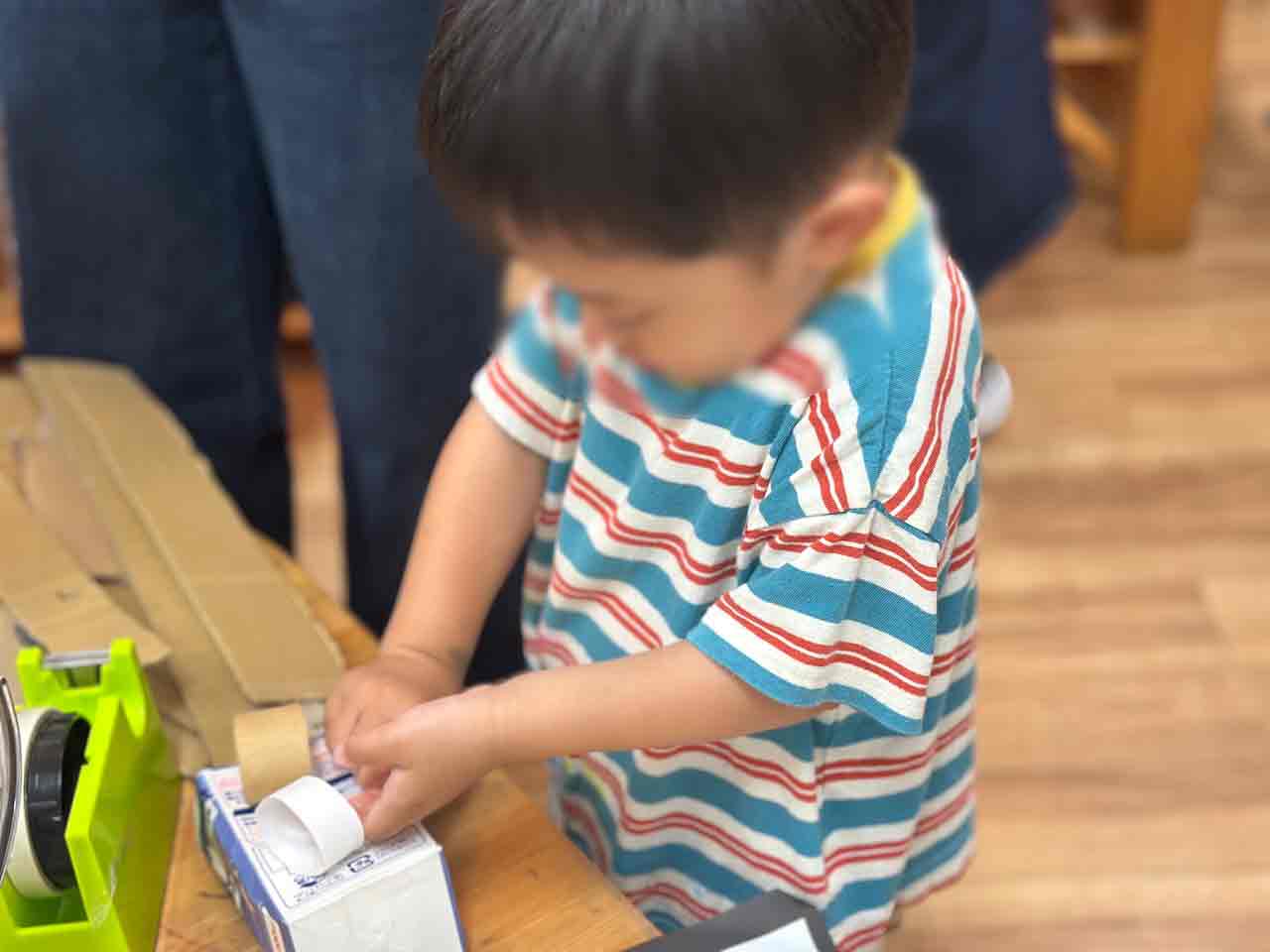

年長児は、ここ数日クラス全体で「お化け屋敷」をつくるプロジェクトに取り組んでおり、それぞれがやりたいことを見つけ、協力しながら製作を進めています。ガチャポン製作では、落下の仕組みに課題があり、上から回す仕組みへ改良、さらに中の構造を見直して牛乳パックで2段階の仕組みに工夫していました。

ちょうちんお化けは針金で不安定な形を実現し、子どもたちが「イメージ通り」と喜ぶ姿がありました。傘お化けでは実物を見て「骨の部分は針金や新聞のくるくる棒で作れる」と考え、発想を形にする工程を楽しむ姿がありました。

公開保育では、お化け屋敷に向けた準備と好きな遊びの中から、自分でやりたいことを選んで遊びました。

製作物(ちょうちんお化け)の舌の動かし方に関しての試行錯誤する姿が見られました。お化け屋敷のねらいは、好きなこと・やりたいことを楽しみながら友達と協力したり工夫する楽しさを感じて欲しいとし、今は小さなグループの中で協力や工夫・試行錯誤が生まれるように意識して関わっています。またそこだけでなくそれがクラス全体に広がっていくことも願って始まりと終わりにみんなで今日はここまで進んだよ、ここが上手くいった、ここどうすればいいか分からないなど振り返りをしてみんなで共有する時間も大切にしています。

そうすることで、やっている途中で誰かが困っていたり手伝って欲しいと思っていると、共通理解しているので自然と協力する姿が見られたりしているところを報告しました。

年中組:

年中組では、子どもたちが自分のやりたい遊びを自由に選べるよう、保育室内にはさまざまなコーナーが用意されていました。段ボールで作った消防車、三つ編み製作、光の遊び、自由製作など、子どもたちの関心を引き出す環境が広がっていました。また、雨の合間には園庭にも出て、缶蹴りやぬかるみ遊び、色水遊びといった雨の日ならではの外遊びも展開されました。

数日前に壊れてしまった消防車を前に、子どもたちは話し合いながら「修理しよう」という気持ちを少しずつ育んでいきました。

公開保育の当日。倒れてくる壁に大喜びする様子が見られ、なかなか修理には向かいません。そのような中、一人の子どもが段ボール箱(いちごパックを入れる物)を持ってきて、倒れていた壁とつっかえ棒の間に差し込むと、壁が見事に固定されました。その瞬間、「もっと箱を持ってこよう!」と周囲の子どもたちも次々に動き出し、活動は一気に修理の方向へと進んでいきました。担任は、廃材や道具をあらかじめ子どもたちの目に入るように配置し、子どもたち自身の気づきや行動をじっと待っていました。

このエピソードは偶然のようにも思えますが、「一人の行動が周囲に広がる」という姿であり園生活で何度も見られてきた光景が、改めて公開保育の場でも現れた出来事でした。

年少組:

年少組では、雨天でも子どもたちがのびのびと身体を動かし、想像の世界に浸ることができるように遊戯室を「布の柱の空間」にして即興的な表現遊びを展開しました。大きな布が6本垂らされた空間の中で、子どもたちは隠れたり、布の向こう側をのぞいたりと、「見え隠れ」の面白さを味わいました。保育者たちは即興で物語を紡ぎながら、子どもたちを自然に物語の世界へと誘いました。プロジェクターには園庭・中庭の虫など、子どもたちの身近な写真が映し出され、そこから“なにかになってみる”遊びへと発展していきました。

途中で垂れた柱の布に洗濯バサミで色の布をつけて「森」など自分たちで場を作ることを行いましたが、洗濯バサミがまだ年少5月には難しかったようです。しかし、布を頭からかぶって“おばけ”になって近づいてくる子が現れ、それを見た保育者が即座にストーリーに取り入れることで遊びがさらに展開。普段ごっこ遊びに消極的な子も自然と参加する姿が見られました。

保育室では、絵の具や製作活動も行われており、「働く車に乗せたいから」と紙を細かく切る作業に集中する子など、個々の「やりたい」に向かって没頭する姿も多く見られました。園庭にはテントが張られ、短い時間ながら外遊びも行われました。

秋田喜代美先生 荒尾第一幼稚園の公開保育を参観後の講評(要約)

11:15-11:30お遊戯室

(実際のお話を荒尾第一幼稚園が要約し簡潔にしています)

園内には丁寧な工夫と保育の「足跡」が随所に見られ、子どもたちは「好きなこと」「こだわり」を十分に楽しむ中で、自信を育んでいる。

年少組では、「布の柱」の空間で園の中庭の風景を投影しながら即興的な表現遊びが展開され、外へとつなぐ活動にしていたことが良かった。

年中組では、壊れた消防車を子どもたちが協力して修理する場面があり、「倒れないようにしよう」「ここを強くしよう」と声をかけ合いながら、粘り強く取り組む様子が見られた。また、日々三つ編みを続ける子の姿、大人でもできないような粘り強さがある。

年長組では、自らやりたいことを選び、製作の見通しを立てながら取り組む子どもたちの姿を通じて、「自己選択・自己決定・自己表現を促す保育」している。子どもたちが物と対話しながら、傘お化けの色の決め方。提灯お化けの舌の動きを友達の意見を取り入れながら改良していくこと。自分なりに考え、丁寧に作り込んでいく姿。滑車や迷路などの構造物も、4歳児から使えるように工夫され、5歳児では本格的な活動に広がっており、発達に応じた環境構成が際立っている。これは3年間の積み重ねがあるからこそできること。

園庭では雨を活かしたスプレー遊びが展開され、水たまりに色をつけて遊ぶ子どもたちの姿に「雨の日をこれだけうまく使っている園も珍しい」と語られた。

最後に、「どこの園でも、ひとつフックがあれば滑車になる、水たまりがあれば遊びになる。今日は学ぶことがとても多かったです」と締めくくられました。

園内環境見学11:30-12:00

公開保育後に行われた園内環境の見学では、参加者が各保育室や園庭を自由に巡りながら、子どもたちが日常的に遊ぶ空間とその工夫を体感できる機会となりました。

- 公開保育 【報告1】

- 秋田喜代美先生 荒尾第一幼稚園の公開保育を参観後の講評 要約 【報告1】

- 園内環境見学11:30-12:00 【報告1】

- 「子どもたちの声と見方・考え方」を伝えるポスター掲示【報告2】

- 「科学する心」を探す事例 ポスター討議【報告2】

- 保育と小学校の連携パネルディスカッション 【報告3】

- 論文の実践 論文のその後実践 発表 【報告3】

- 秋田喜代美先生と荒尾第一幼稚園職員との対談 【報告3】

- 秋田喜代美先生講演「科学する心でつながるまなざし」要約 【報告3】

- 質疑応答・感想 【報告3】

- アンケートでいただいた質問への回答【報告4】

- 実践発表会アンケートレポート(まとめ)【報告4】

- 実践発表会アンケート【報告4】

- 謝辞とspecial thanks【報告4】