「制約付きスキル」と「制約なしスキル」

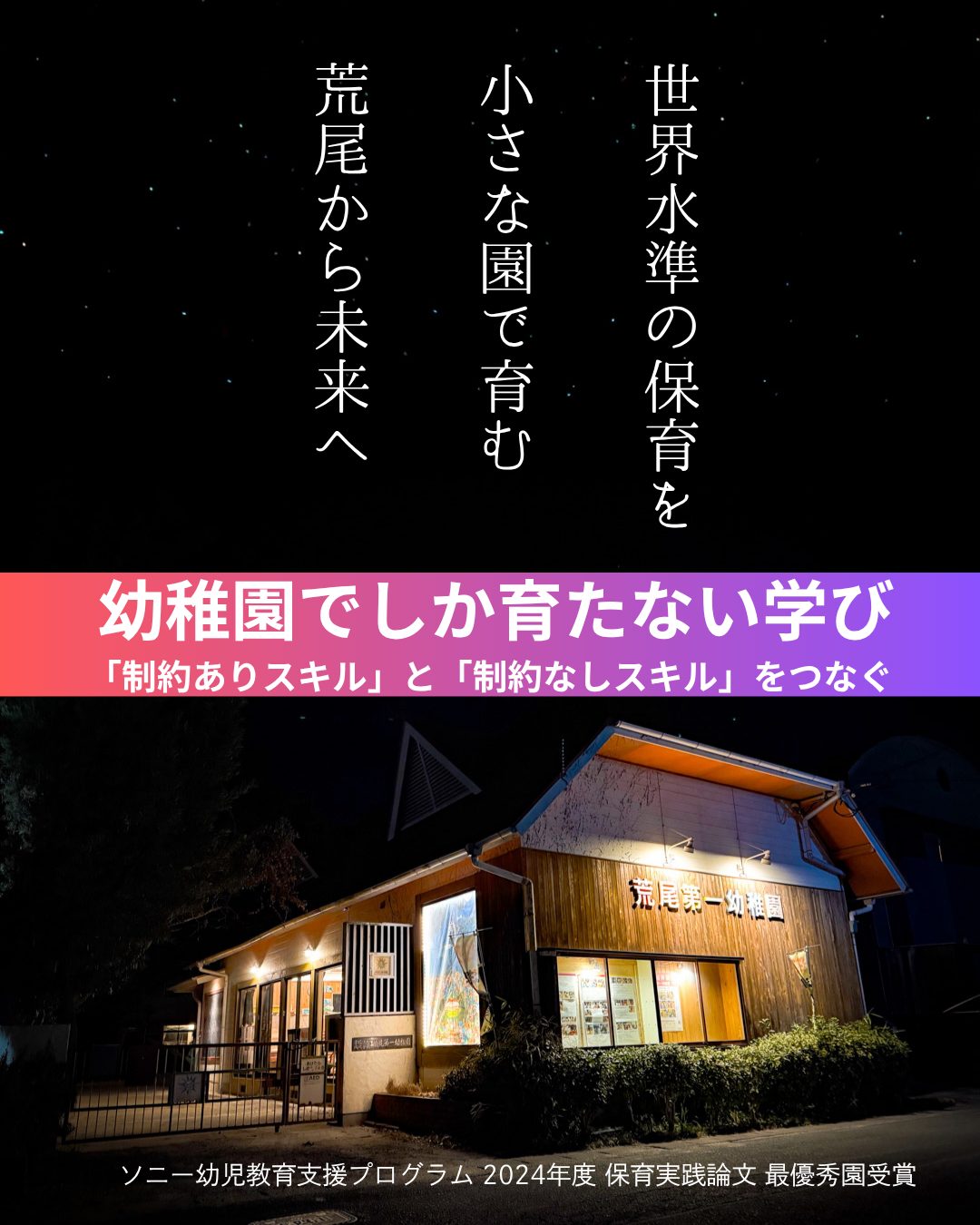

ソニー幼児教育支援プログラム 最優秀園 受賞

小さな私立幼稚園が受賞できたのは、ここにある遊びが、 これからのを生き抜くために不可欠な 『科学的探究心』だと、 認められたからだと思います。

ドッジボールの始まりに見えた「学ぶ力」と「人と生きる力」

著名な先生がwebサイトで最新の論文を紹介されていました。

その論文を読んだ時、本園の子どもたちの姿が浮かんできました。

自由遊びの時間、子どもたちが自然にドッジボールを始めました。

チームを決め、外野を決め、最初にボールを投げる人を決める――

その数分間に、たくさんの“育ち”が詰まっていました。

2つのエピソードを紹介します。

外野を決めるとき、ジャンケンで負けた子が外野にいきたくないという場面がありました。

そのとき、最後から2番目に負けた年長児が何も言わずに外野に出ていきました。

誰かに頼まれたわけではありません。場の空気を感じ取り、相手の気持ちに寄り添った行動でした。

また、最初にボールを投げる年少児に年中児が「『準備はいい?』って言って」と助言しました。

この「準備はいい?」と相手チームに聞くことは、いきなりボールを投げて始めないという本園に代々伝わる独自のルールです。

しかし、難しさか恥ずかしさで言えず、「言えなーい」と言った時。

離れた場所にいた年長児が「(近くの年長児)が言って。代わりに」と提案。

その提案を受けて近く年長児が「準備はいい?」と声をかけ、年少児がボールを投げ、ゲームが始まりました。

「気づく子」「提案する子」「代わりに行動する子」。

みんながそれぞれの立場で、相手の気持ちを受け取りながら場を整えていました。

このような場面には、「人と関わりながら考える力」=「制約なしスキル(Unconstrained Skills)」が育っているようです。

「制約付きスキル」と「制約なしスキル」

制約付きスキル(Constrained Skills)。

ジャンケンのしかたや、数の操作、文字の読み方など、

範囲や正解が限られており、練習によって習熟していくスキルです(Paris, 2005)。

一方の「制約なしスキル(Unconstrained Skills)」は、

他者の感情を理解したり、状況に合わせて行動を調整したりするような、

経験と文脈の中で育ち続けるスキルです(Snow & Matthews, 2016)。

この日のドッジボールでは、子どもたちはルールを理解して守るだけでなく、

ルールを「どう使うか」「どう変えるか」を仲間と一緒に考えながら遊びを進めていました。

そこでは、制約付きスキルで支えられた遊びの枠組みの中で、

非制約スキルが関係を調整し、場を整えていました。

ルールを使いながら、同時に相手を思いやり、関係を築く力を発揮していました。

子どもたちはこの二つを行き来しながら、遊びの中で自分たちのより良い場ををつくっていたのです。

制約なしスキルとは、誰かに教えられたやり方ではなく、

状況や相手に応じて、自分で考え、感じ、行動を調整する力のこと。

これこそが、将来の読解力・論理的思考・問題解決力を支える基盤となる、

いわば「見えない学力」や社会で生きるための土台になるようです。

荒尾第一幼稚園の探究型プロジェクト活動では、「やってみたい」から始まり、仲間と話し合い、協力し、環境をつくり変えながら学びを深めていきます。そんな日々の積み重ねが、ドッジボールのような遊びの中にも自然にあらわれています。

⸻

参考文献

Paris, S. G. (2005). Reinterpreting the development of reading skills. Reading Research Quarterly, 40(2), 184–202.

Snow, C. E., & Matthews, T. J. (2016). Reading and Language in the Early Years.

Richardson, M. (2025). A working list of constrained and unconstrained skills. Unconstrained Kids.